Polarimetrie

Titelblatt

Übung

Polarimetrie

SoSe 2022

Abgabedatum

19.06.2022

Expertengruppe 14

Cosima Fink

Laura Kahl

Anneliese Mohr

Inhaltsverzeichnis

Multiple Choice (MC) Fragen

Spezifische Drehung von Ibuprofen

Die spezifische Drehung des racemischen Arzneistoffs Ibuprofen ist abhängig von der...

(1) Konzentration c

(2) Temperatur T

(3) Wellenlänge λ

(4) Intensität der Lichtquelle I

(5) Länge des Polarimeterrohres l

- Keine dieser Aussagen trifft zu.

- nur 1 und 5

- nur 1, 2 und 3

- nur 1, 2, 3 und 5

- 1 bis 5 (alle)

Antwort A ist korrekt.

Die spezifischen Drehungen beider Enantiomere eines Racemats heben sich auf, da beide Enantiomere das Licht um denselben Betrag in entgegengesetzte Richtungen drehen. Da in einem Racemat beide Enantiomere in gleicher Konzentration enthalten sind, ist folglich keine spezifische Drehung bestimmbar.

Spezifische Drehung von Vitamin D

Bei 20 °C wurde von einer Vitamin-D-Lösung (0,75 g/ml) in Ethanol mit einer Wellenlänge von 589 nm eine Drehung von 76,875 ° gemessen. Die Küvette ist 10 cm lang. Wie lautet die korrekte Angabe der spezifischen Drehung?

- [α]25D = +97,6 (c= 0,75 in C2H5OH)

- [α]20D = +97,6 (c= 0,75 in C2H5OH)

- [α]20D = +10,25 (c= 0,75 in C2H5OH)

- [α]20D = +102,5 (c= 0,75 in C2H5OH)

- [α]20D = +9,76 (c= 0,75 in C2H5OH)

Antwort D ist korrekt.

Die spezifische Drehung kann man mit folgender Formel berechnen:

⚠ $ \alpha_{20,D} = \frac{\alpha }{c \cdot l} $, [α] = °, [c] = g/ml, [l] = dm

Mit den gegebenen Werten ergibt sich folgendes Ergebnis: ⚠ $ \alpha_{20,D} = \frac{76,875 ° }{0,75 g/ml \cdot 1 dm} = +102,5 \frac{° \cdot ml}{g \cdot dm}$

Quantifizierung von Arzneistoffen

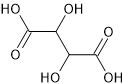

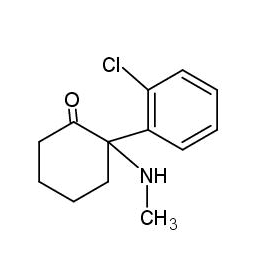

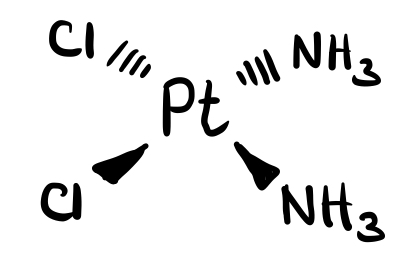

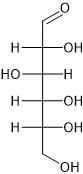

Welche der folgenden Substanzen sind mittels Polarimetrie quantifizierbar?

1.

3

3

2.

4

4

3: Cisplatin

4: Glucose

5: Alanin

- nur 1, 2 und 4

- nur 1 und 5

- nur 2 und 4

- nur 2, 4 und 5

- 1 bis 5 (alle)

Antwort D ist korrekt.

Generell sind alle chiralen Substanzen polarimetrisch quantifizierbar, allerdings ist im Fall von Weinsäure die spezifische Drehung nicht proportional zur Konzentration, weswegen eine Quantifizierung nicht möglich ist. Cisplatin ist nicht chiral, dreht also linear polarisiertes Licht überhaupt nicht.

5 6.

1.Weinsäure

2.Ketamin

3.

7

7

4.

8

8

5.

9

9

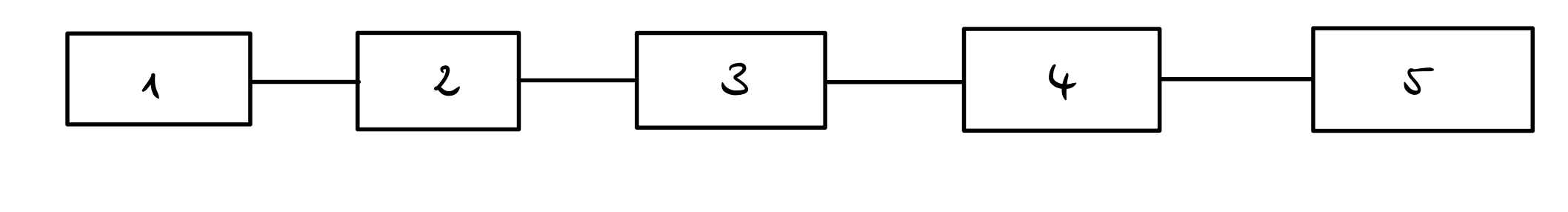

Aufbau des lichtelektrischen Polarimeters

Zu Sehen ist der schematische Aufbau eines Polarimeters. Wie sind die verschiedenen Bauteile zu beschriften?

- 1: Lichtquelle, 2: Analysator, 3: Probe, 4: Polarisator, 5: Detektor

- 1: Lichtquelle, 2: Polarisator, 3: Probe, 4: Analysator, 5: Detektor

- 1: Lichtquelle, 2: Probe, 3: Polarisator, 4: Analysator, 5: Detektor

- 1: Lichtquelle, 2: Polarisator, 3: Probe, 4: Detektor, 5: Analysator

- 1: Lichtquelle, 2: Probe, 3: Polarisator, 4: Detektor, 5: Analysator

Antwort B ist korrekt.

11.

Konzentration von D- und L-Carvon im Gemisch

Eine Lösung von D-Carvon (β= 1 g/ml, [α]20D = -61 ⚠ $\frac{° \cdot ml}{g \cdot dm}$ ) soll mittels Polarimetrie auf eine mögliche Verunreinigung mit dem Enantiomer L-Carvon ([α]20D = +61 ⚠ $\frac{° \cdot ml}{g \cdot dm}$) untersucht werden. Die Untersuchung erfolgte bei 20 °C in destilliertem Wasser in einer 100 mm langen Küvette. Eine Natriumdampflampe wurde dabei als Lichtquelle verwendet. Es wurde ein Drehwinkel von -15,25° gemessen.

Welche Konzentration besitzt L-Carvon in der Lösung?

- c(L-Carvon) = 0,25 g/ml

- c(L-Carvon) = 0,50 g/ml

- c(L-Carvon) = 0,75 g/ml

- c(L-Carvon) = 1,0 g/ml

- c(L-Carvon) = 1,25 g/ml

Antwort C ist korrekt.

Die vermessene Lösung enthält in je einem ml 1 g D-Carvon. Der theoretisch gemessene Drehwinkel müsste somit eigentlich -61 ° betragen, in der Realität wird jedoch nur ein Winkel von -15,25 ° gemessen.

Da ein negativer Drehwinkel gemessen wurde, muss der Anteil an D-Carvon in der Lösung größer sein, als der Anteil an L-Carvon. Der gemessene Winkel entspricht einem Viertel des theoretisch messbaren Winkels, welches wiederum einer Konzentration von 0,25 mg/ml D-Carvon entsprechen würde. Folglich muss ein Konzentrationsunterschied von 0,25 g/ml zwischen den beiden Konzentrationen bestehen. Mit diesen beiden Voraussetzungen kann nur Lösung C richtig sein.

Textaufgaben

Lichtelektrisches Polarimeter vs. Halbschattenpolarimeter

- Im Folgenden ist ein Messvorgang zur Bestimmung des Drehwinkels beschrieben. Jedoch kommt es am Ende des Vorgangs zu einem falschen Messwert. Was könnte den Fehler verursacht haben?

Max Mustermann möchte eine Gehaltsbestimmung eines Glucosepulvers anhand der Vorgaben des Arzneibuchs mit einem lichtelektrischen Polarimeter durchführen. Dafür verwendet er das Licht einer Natrium-Dampflampe mit einer Wellenlänge von 589,3 nm und als Lösungsmittel dest. Wasser. An dem Polarimeter befindet sich zusätzlich noch ein Thermometer, welches eine Temperatur von 25,1ᵒC anzeigt. Er bestimmt zunächst den Nullwert, indem er Wasser in das Polarimeterrohr füllt und eine Messung aufnimmt. Dies wiederholt er dreimal um daraus den Mittelwert zu bilden. Danach füllt er die frisch hergestellte Probenlösung (10,0 g Substanz in 100 mL) in das Polarimeterrohr und bestimmt wie beim Nullwert beschrieben den Drehwinkel. Die Vermessung der Probenlösung wiederholt er fünfmal um daraus anschließend einen Mittelwert bilden zu können. Anhand des Mittelwerts errechnet er nun den Gehalt an Glucose in der Probe. Jedoch stellt er fest, dass der Gehalt des Pulvers erheblich von dem theoretischen Wert abweicht. Woran könnte das liegen?

Es gibt hier mehrere Fehlerquellen bzw. ungenaue Angaben. Zunächst muss die Messung bei einer Temperatur von 20±0,5ᵒC erfolgen. Außerdem muss für die Nullwert-Messung ebenso dest. Wasser verwendet werden. Ein weiteres Problem ist, dass die Glucoselösung zwischen Herstellung und Messung 30 Minuten hätte stehen gelassen werden müssen, damit sich ein Gleichgewicht zwischen den Anomeren der Glucose ausbilden kann. Was ebenfalls die Gleichgewichtsausbildung der Mutarotation beschleunigt, ist verdünnte Ammoniaklösung R, wovon laut Arzneibuch vor den 30 Minuten 0,2 mL hinzugegeben hätten werden sollen. 14 15

- Die spezifische Drehung von 2-Brombutan beträgt 23,0 °. 19,5 g einer nicht verunreinigten Probe dieser Substanz werden in 100 ml Wasser gelöst und bei Standardbedingungen (d=10 cm, λ=589 nm, T=20 °C) vermessen. Der Drehwinkel beträgt + 2,8 °. Berechnen Sie die optische Reinheit und das Enantiomerenverhältnis!

Was passiert, wenn die Probe mit einer weiteren chiralen Substanz verunreinigt wäre? Welche Werte ergäben sich für die Vermessung des Racemates?

Konzentration der Lösung: ⚠ $\beta = \frac{m_{Brombutan}}{V_{Wasser}} = \frac{19,5 g}{100 ml} = 0,195 g/ml$

Spezifische Drehung der Lösung: ⚠ $\alpha_{20,D}= \frac{\alpha}{\beta \cdot l} =\frac{2,8°}{0,195 g/ml \cdot 1dm} = 14,36 \frac{°ml}{g \cdot dm} $

Optische Reinheit: ⚠ $ \% optische Reinheit = \frac{α_{gemessen}}{α_{reines Enantiomer}} \cdot 100\% = \frac{14,36 \frac{°ml}{g \ cdot dm}}{23,0 \frac{°ml}{g \cdot dm}} \cdot 100\% = 62,435\% $ = Enantiomerenüberschuss % e.e.

Für die Bestimmung des Enantiomerenverhältnisses gibt es jetzt 2 Möglichkeiten:

(1)

⚠ $\% Enantiomer 1 = \% e.e. + \frac{Anteil Racemat}{2} = 62,435 \% + \frac{100\% - 62,435 \%}{2} = 81,22 \% $

⚠ $\% Enantiomer 2 = 100 \% - 81,22\% = 18,78 \%$

(2)

⚠ $\% e.e. = \frac{Enantiomer1 - Enantiomer2}{Enantiomer1 + Enantiomer2} \cdot 100\%$

Zusätzlich gilt folgende Beziehung: ⚠ $Enantiomer1 = \frac{\% e.e.}{100 \%} + Enantiomer2$

Daraus ergibt sich: ⚠ $\frac{\% e.e.}{100 \%}= \frac{\frac{\% e.e.}{100 \%} + Enantiomer 2 - Enantiomer 2}{\frac{\% e.e.}{100 \%} + Enantiomer 2 + Enantiomer 2} = \frac{\frac{\% e.e.}{100 \%}}{\frac{\% e.e.}{100 \%} + 2 \cdot Enantiomer 2} $

Multiplikation mit dem Nenner und folgende Ausmultiplizierung ergibt:⚠ $\frac{\% e.e.}{100 \%}= \frac{\% e.e.}{100 \%} \cdot 2 \cdot Enantiomer 2 + (\frac{\% e.e.}{100 \%})^2$

Nach Enantiomer 2 umgestellt: ⚠ $Enantiomer2 = \frac{\frac{\% e.e.}{100 \%} - (\frac{\% e.e.}{100 \%})^2}{2 \cdot \frac{\% e.e.}{100 \%}}$

⚠ $Enantiomer2 = \frac{\frac{62,435 \%}{100 \%} - (\frac{62,435 \%}{100 \%})^2}{2 \cdot \frac{62,435\%}{100 \%}} = 0,1878 = 18,78 \%$

⚠ $Enantiomer1 = 100 \% - Enantiomer2 = 100\% - 18,78 \% = 81,22 \%$

Bei einer Verunreinigung wären die Werte für die optische Reinheit und der Enantiomerenüberschuss nicht gleich. Bei der Vermessung eines Racemates sind sowohl optische Reinheit als auch Enantiomerenüberschuss gleich 0. 16

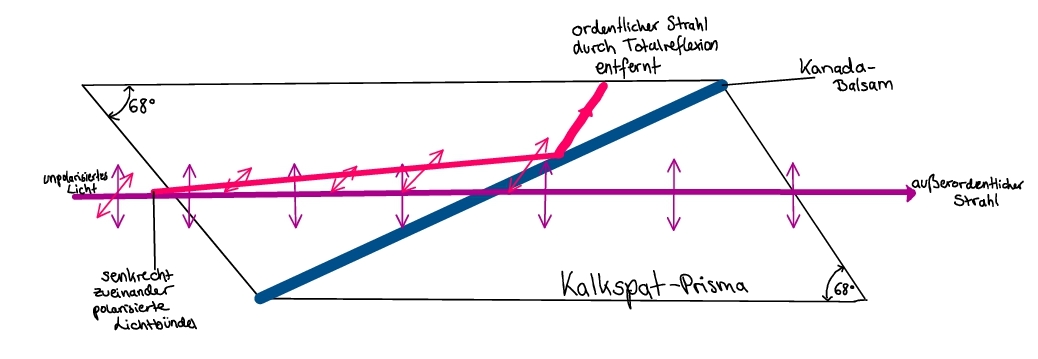

- Erklären Sie die Entstehung linear polarisierten Lichts im Nicolschen Prisma, möglichst anhand einer Skizze.

Das Nicolsche Prisma besteht aus zwei Kalkspat-Prismen, die über eine Schicht aus Kanadabalsam verbunden sind. Kalkspat besitzt zwei Brechungsindices und sorgt damit für eine Doppelbrechung des einstrahlenden unpolarisierten Lichts in einen ordentlichen- und einen außerordentlichen Strahl. Diese sind nun senkrecht zueinander polarisiert, für den außerordentlichen Strahl weist dabei der Kalkspat den größeren Brechungsindex auf. Der Kanadabalsam hat einen Brechungsindex der zwischen den beiden Brechungsindices des Kalkspats Strahls liegt. Trifft der ordentliche Strahl auf den Kanadabalsam am Grenzübergang der beiden Prismen, wird dieser so gebrochen, dass es zur Totalreflexion kommt, der Strahl wird zur Oberseite des Prismas abgelenkt. Dort trifft er auf eine licht-absorbierende Beschichtung. Der außerordentliche Strahl hingegen wird an der Grenzfäche zum Kanadabalsam gebrochen und zu einem geringen Teil reflektiert. Das Gleiche passiert am zweiten Grenzflächenübergang vom Kanadabalsam zum zweiten Prisma. Der außerordentliche Strahl verlässt das Prisma als linear polarisierter Licht.

- Was unterscheidet ein Halbschattenpolarimeter von einem lichtelektischen Polarimeter? Welches ist das entscheidende zusätzliche Bauteil im Halbschattenpolarimeter, aus welchem Grund ist es notwendig und wie funktioniert es?

Halbschattenpolarimeter und automatisches Polarimeter unterscheiden sich in der Helligkeitsmessung. Als neues Bauteil ist im Halbschattenpolarimeter ein Hilfsprisma/Hilfsnicol entscheidend, da das menschliche Auge keine absolute Helligkeit wahrnehmen kann. Bei dem automatischen Polarimeter wird die Intensität des Lichts absolut mit einem Sekundärelektronenvervielfacher oder Photodioden bestimmt. Zur relativen Intensitätseinschätzung wird im Halbschattenpolarimeter der Strahlengang vor der Probe getrennt und ein Teil durch das Hilfsprisma geschickt, welches das polarisierte Licht um einen geringen Winkel (z.B. 10°) dreht. Der Analysator wird so weit verdreht, bis oberer und unterer Strahlengang gleich hell erscheinen und die Helligkeit des oberen Strahlengangs dient dann als Referenz, sobald die Probe in den unteren Strahlengang eingebracht wird. 19 20

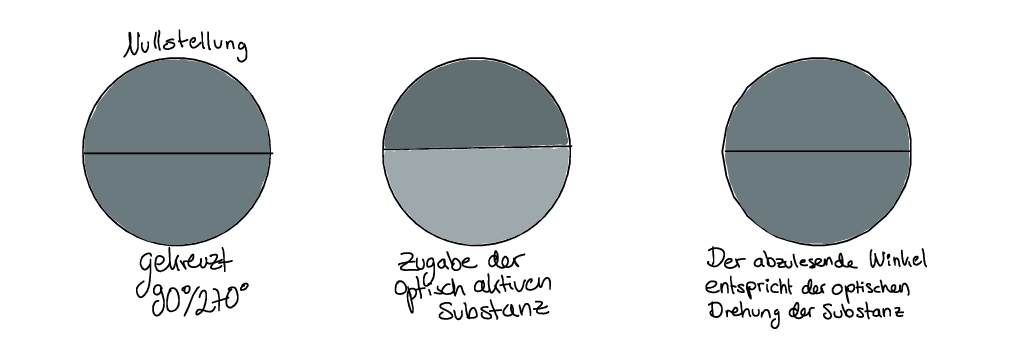

- Wie ist der Messablauf mit einem Halbschattenpolarimeter? Erklären Sie den Vorgang anhand dessen, was durch das Okular zusehen ist.

Bei einem Halbschattenpolarimeter wird die Helligkeit zweier Schatten verglichen, da das menschliche Auge Helligkeitsunterschiede besser und genauer erkennen kann als absolute Helligkeit. Zu Beginn der Messung wird der Analysator dafür soweit gedreht, dass man, wie in der Abbildung zu sehen, zwei gleich stark abgedunkelte Flächen sieht. Wird nun die optisch aktive Probe in den Strahlengang gebracht, hellt sich der untere Schatten auf. Um nun den Drehwinkel zu bestimmen, wird der Analysator so weit gedreht, bis beide Schatten wieder gleichmäßig abgedunkelt sind.

Zirkulardichroismus

- Ergänzen Sie die folgenden Sätze sinnvoll!

Zirkulardichroismus liegt vor, wenn (1) unterschiedlich stark (2) werden. Dies ist nur durch (3) möglich. Als gängige Abkürzung wird (4) verwendet. In einem zirkulardichroistischen Spektrum ist (5) gegen (6) aufgetragen. Zirkulardichroismus ist abhängig vom (7) und (8). Das verwendete Messgerät heißt (9) und besitzt als Herzstück einen (10), dessen Aufgabe es ist, aus linear polarisiertem Licht abwechselnd (1) herzustellen.

Zirkulardichroismus findet ebenfalls Anwendung in verschiedenen Monographien des (11). Beschriebene Messgrößen sind die (12), der (13) sowie die (14). (12) beschreibt die Differenz in der Absorption von (1) und ist (15). (13) ist der Quotient aus dem molaren differenzdichroistischen Absorptionskoeffizienten und dem molaren Absorptionskoeffizienten und beschreibt den Unterschied in der (16) für (1) im (17). (14) entsteht durch eine unterschiedlich starke (18) von (1) nach dem Durchtritt durch die Probe.

(1) rechts- und linkszirkular polarisiertes Licht

(2) absorbiert

(3) optisch aktive Substanzen

(4) CD

(5) die zirkulardichroistische Absorption

(6) die Wellenlänge

(7) Lösungsmittel

(8) der Temperatur

(9) Dichrograph

(10) CD-Modulator

(11) Europäischen Arzneibuchs

(12) Zirkulardichroistische Absorption

(13) Dissymmetrie-Faktor

(14) Molare Elliptizität

(15) einheitenlos

(16) molaren Absorption

(17) CD Maximum / Minimum

(18) Absorption

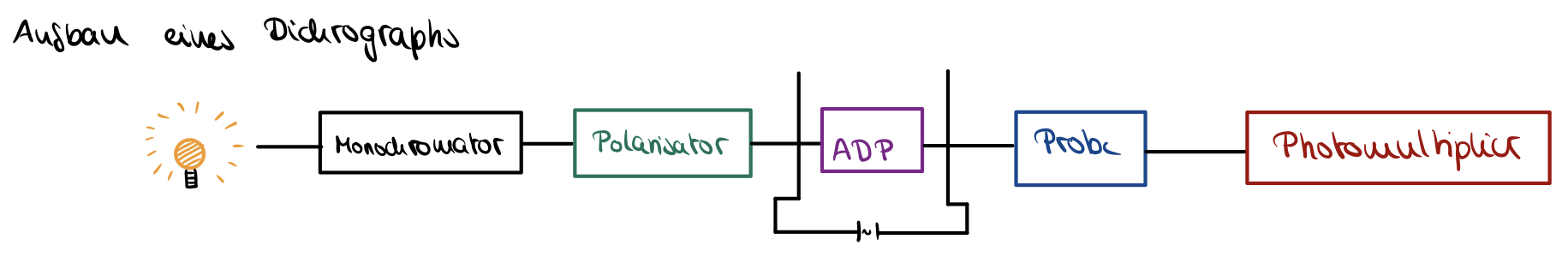

- Zeichnen Sie den schematischen Aufbau eines Zirkulardichrographen!

- Erklären Sie die Funktionsweise des CD-Modulators!

Der CD-Modulator erzeugt im Zirkulardichrographen abwechselnd rechts- und linkszirkulares Licht aus dem eintreffenden, bereits linear polarisierten Lichtbündel. Dazu ist ein Ammoniumdihydrogenphosphatkristall in Glycerol als lichtdurchlässige Elektrodenflüssigkeit an eine Wechselspannungsquelle angeschlossen. Die Spannung bewirkt Modifikationen im Kristallaufbau, wodurch der Kristall doppelbrechende Eigenschaften erhält. So kommt es zur Aufspaltung in einen ordentlichen und einen außerordentlichen Strahl, zwischen denen ein spannungsabhängiger spezifischer Gangunterschied herrscht. Dieser führt bei Änderung der Spannungsrichtung zu einer Änderung zwischen rechts- und linkszirkularem Licht (Kerr-Effekt). 29 30

- Welches der drei Messgeräte (Halbschattenpolarimeter, lichtelektrisches Polarimeter, Zirkulardichrograph) würden Sie für welchen Zweck empfehlen?

Das Halbschattenpolarimeter eignet sich besonders gut zur Identitätsprüfung in einer Apotheke z.B. im Rahmen der Eingangsprüfung. Das lichtelektrische Polarimeter kann auch zur Reinheitsprüfung oder Gehaltsbestimmung verwendet werden; beide Methoden finden vielerlei Anwendung im Arzneibuch. Der Zirkulardichrograph wird hingegen eher in der Pharmazeutischen Industrie verwendet, um Konformationsbestimmungen und Sekundärstrukturanalysen von Biopolymeren durchzuführen. So sind z.B. Verhältnisbestimmungen zwischen α-Helix und β-Faltblatt in Proteinen oder Charakterisierungen von (Desoxy-)Ribonukleinsäure möglich. 31 32

Einzelnachweise

1 vgl. Skript: Optische Methoden (Version SoSe 2022): Polarimetrie, Dr. Thomas Kellner, Folien 15 und 16 ⇑

2 vgl. Skript: Optische Methoden (Version SoSe 2022): Polarimetrie, Dr. Thomas Kellner, Folie 15 ⇑

3 Eigene Abbildung: Laura Kahl,2022 ⇑

4 Eigene Abbildung: Laura Kahl,2022 ⇑

5 vgl. Skript: Optische Methoden (Version SoSe 2022): Polarimetrie, Dr. Thomas Kellner, Folien 3, 17 und 20 ⇑

6 vgl. Instrumentelle pharmazeutische Analytik; Rücker, Neugebauer, Willems; Auflage 7, Kapitel 5.1.3 ⇑

7 Eigene Abbildung: Cosima Fink,2022 ⇑

8 Eigene Abbildung: Laura Kahl,2022 ⇑

9 Eigene Abbildung: Laura Kahl,2022 ⇑

10 Eigene Abbildung: Cosima Fink,2022 ⇑

11 vgl. Skript: Optische Methoden (Version SoSe 2022): Polarimetrie, Dr. Thomas Kellner, Folie 11 ⇑

12 vgl. Skript: Optische Methoden (Version SoSe 2022): Polarimetrie, Dr. Thomas Kellner, Folie 20 ⇑

13 vgl. https://www.kruess.com/campus/polarimetrie/polarimeter-messen-von-optisch-aktiven-substanzen/, Abgerufen 24.05.2022, 12:00 ⇑

14 vgl. Instrumentelle pharmazeutische Analytik; Rücker, Neugebauer, Willems; Auflage 7, Kapitel 5.1.3 ⇑

15 vgl. Pharmazeutisches Arzneibuch, 10. Ausgabe, Grundwerk 2020 inkl. 4. Nachtrag; Glucose: Prüfung auf Identität A ⇑

16 vgl. Skript: Stereochemie 5 (Version WiSe 2021/22): Optische Aktivität, Prof. Dr. Conrad Kunick, Folie 8 ⇑

17 Eigene Abbildung: Laura Kahl,2022 ⇑

18 vgl. Skript: Optische Methoden (Version SoSe 2022): Polarimetrie, Dr. Thomas Kellner, Folie 9 ⇑

19 vgl. Skript: Optische Methoden (Version SoSe 2022): Polarimetrie, Dr. Thomas Kellner, Folien 12 und 13 ⇑

20 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Polarimeter, Abgerufen 27.05.2022, 12:00 ⇑

21 Eigene Abbildung: Laura Kahl,2022 ⇑

22 vgl. Skript: Optische Methoden (Version SoSe 2022): Polarimetrie, Dr. Thomas Kellner, Folie 13 ⇑

23 vgl. https://pharmchem.de.cool/wiki/Instru/Polarimetrie, Abgerufen 24.05.2022, 11:15 ⇑

24 vgl. https://pharmchem.de.cool/wiki/Instru/Polarimetrie, Abgerufen 24.05.2022, 12:00 ⇑

25 vgl. https://www.spektrum.de/lexikon/biochemie/circulardichroismus/1265, Abgerufen 27.05.2022, 13:00 ⇑

26 vgl. Instrumentelle pharmazeutische Analytik; Rücker, Neugebauer, Willems; Auflage 7, Kapitel 5.2.2 ⇑

27 Eigene Abbildung: Cosima Fink,2022 ⇑

28 vgl. Skript: Optische Methoden (Version SoSe 2022): Polarimetrie, Dr. Thomas Kellner, Folie 24 ⇑

29 vgl. Skript: Optische Methoden (Version SoSe 2022): Polarimetrie, Dr. Thomas Kellner, Folie 24 ⇑

30 vgl. Instrumentelle pharmazeutische Analytik; Rücker, Neugebauer, Willems; Auflage 7, Kapitel 5.2.4 ⇑

31 vgl. Skript: Optische Methoden (Version SoSe 2022): Polarimetrie, Dr. Thomas Kellner, Folien 19, 20 und 25 ⇑

32 vgl. Instrumentelle pharmazeutische Analytik; Rücker, Neugebauer, Willems; Auflage 7, Kapitel 5.1.3 und 5.2.5 ⇑